Dass Magdeburg – zumindest früher einmal – ein bedeutender Industriestandort war, entgeht wohl nur dem flüchtigen Betrachter. Besuchern der Stadt, die mit der Eisenbahn aus Süden oder Osten anreisen, wird das allerdings klar vor Augen geführt. Die Bahnstrecke aus der südlichen Richtung führt kilometerlang an ehemaligen (und einigen wenigen aktuellen) Fabriken vorbei, zumeist aus dem Schwermaschinenbau: Karl Liebknecht (SKL) und Ernst Thälmann (SKET) sowie Georgi Dimitroff waren hier Namenspatrone.

Kommt man aus dem Osten in die Stadt, fällt der Blick nach der Überquerung der Elbe auf die Hafenanlagen. Südlich der im 19. Jahrhundert angelegte Handelshafen und nördlich der Anfang des 20. Jahrhunderts entstandene Industriehafen. Öffnet der Besucher sein Abteilfenster bei Südwind, so kann er womöglich den zumindest geruchsmäßig dominantesten Industriebetrieb in den Häfen wahrnehmen, die Kaffeerösterei Röstfein.

Dominiert die Kaffeerösterei den Geruch im Handelshafen, so wird er architektonisch von Getreidespeichern dominiert, die wohl auch die zahlreichen Mühlen in der Gegend versorgten, wie zum Beispiel die noch bestehenden Magdeburger Mühlenwerke (1911 erbaut) oder die mittlerweile nicht mehr bestehende Magdeburger Hafenmühle Hermann Bergmann (1908 gegründet). Zu den Speichern gehören die beiden so genannten Reichsnährstandspeicher und die bereits in den 1890ern errichteten Speicheranlagen gegenüber der Hafenstraße. Während der Handelshafen eher dem öffentlichen Umschlagverkehr und der Lagerung dienen sollte, war der Industriehafen dazu gedacht, die Versorgung der Fabrikanlagen in Rothensee mit Rohstoffen zu sichern. Das waren unter anderem die Großgaserei, Mikramag (ein Großkraftwerk, das 1934 etwa 60 MW elektrische Energie erzeugte), später die Zinkhütte und die Brabag. Hier jedoch wurde auch eine weitere Industriemühle errichtet, die so genannte Konsummühle.

Bauherr war die „Großeinkaufsgesellschaft Deutscher Consumvereine mbH“. 1894 in Hamburg gegründet, war sie die Großhandelsorganisation der in Deutschland zu dieser Zeit weit verbreiteten Konsumgenossenschaften. Ab 1910 begann die GEG mit der Errichtung eigener Produktionsbetriebe, zunächst mit einer Seifenfabrik in Riesa.1 In diesem Sinne sollte auch in Magdeburg eine Mühle gebaut werden, auch um die Konsumgenossenschaften der Gegend unabhängig von anderen Mehlerzeugern zu machen. Aber nicht nur wirtschaftliche Unabhängigkeit war das Ziel, sondern die Schaffung einer Musteranlage einer modernen Mühle. Dieses Streben nach Modernität spiegelt sich auch in der äußeren Gestaltung der Anlage wider. Drei kubisch strenge Gebäudeblöcke mit einer Verkleidung aus rotem Klinker bilden den Hauptteil der Anlage, dazu kommt noch ein – mittlerweile zu Wohnungen umgebautes – Verwaltungsgebäude. Mit einer Gebäudehöhe von etwa 26 Metern für die Mühle und sogar 40 Metern beim Silo bildet die Konsummühle eine städtebauliche Dominante im nördlichen Stadtbereich, eine Tatsache, die den damaligen Stadtbaurat Johannes Göderitz bewog, eine Bearbeitung der ersten Entwürfe zu fordern. Zwar ist unklar, ob dies tatsächlich im Sinne der Stadt erfolgte, allerdings weicht die Bauausführung beim Silo von den ursprünglichen Plänen ab, wenn auch nur leicht. 1927 konnte die Mühle in Betrieb genommen werden, das Silo wohl erst einige Monate später. Die Mühle selbst befindet sich im östlichen Gebäudeblock, der westliche Block enthielt den Mehlspeicher und die Mehlmischanlagen auf insgesamt sechs Etagen.

Die Krafterzeugung für den Betrieb der Anlagen erfolgte in einem kleineren Nebengebäude, in dem Dampf für die Heizung und Getreidetrocknung erzeugt wurde. Transformatoren sorgten für die Bereitstellung des elektrischen Stroms für die anderen Maschinen in der Mühle. Hinter diesem Gebäude befand sich bis in die 1970er Jahre auch der Eisenbahnanschluss zur Versorgung mit Kohle.

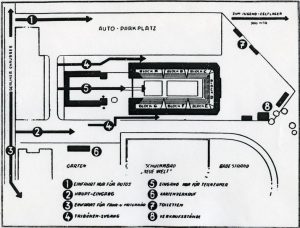

Dieses Gleis war aber nicht das einzige, das zur Mühle führte. An der dem Hafenbecken zugewandten Seite gab es noch weitere Gleise, auf denen bis zu fünf Güterzüge gleichzeitig mit Mehl und anderen Erzeugnissen beladen werden konnten. Auf dieser Seite befand sich auch eine Sackförderanlage, mit deren Hilfe Schiffe beladen werden konnten. Die Versorgung mit Getreide fand per Schiff, Bahn und Lkw (oder auch ganz klassisch mit dem Pferdefuhrwerk) statt, dazu befanden sich entsprechende Entladeanlagen am Silo.

In diesem Silo wurde das Getreide zunächst zwischengelagert. Dazu standen 66 Silozellen mit einem Fassungsvermögen von je etwa 150 Kubikmetern zur Verfügung. Das entspricht einer Lagerkapazität von etwa 7.500 Tonnen Getreide. Das Getreide gelangte dann unterirdisch durch Transportbänder oder -wagen zur Mühle oder zur Reinigung im Kopf des Silos. Insgesamt war die gesamte Anlage so konstruiert, dass möglichst wenig menschliches Eingreifen in den Transportprozess notwendig war.

Ebenso war auch der Mahlprozess so geplant, dass Mehlprodukte niemals frei in den Raum gelangen konnten. Dieses Verhindern des Mehlstaubs ist sowohl zur Gesundheitsvorsorge der Arbeiter als auch zur Vermeidung von Mehlstaubexplosionen wichtig. Das Mühlengebäude selbst besteht aus dem Keller, Erd- und vier Obergeschossen sowie dem Dachgeschoss, auf die sich die Arbeitsgänge verteilen. Dabei nahm das Erdgeschoss die Transmissionen auf, über die der Antrieb aller Maschinen erfolgte, im Geschoss darüber befanden sich die Walzenstühle, in denen der eigentliche Mahlvorgang stattfindet. Im zweiten Obergeschoss befanden sich die Schnecken und Rohre zum Transport der Mahlprodukte. Im dritten Obergeschoss hatten die Dunstputzmaschinen ihren Platz, die die Flugkleie vom Gries trennten und das Mehlprodukt nach Güte vorsortierten. Dieser Sortierungsvorgang wurde schließlich im vierten Obergeschoss fortgesetzt, das als Plansichterboden diente. Das Dachgeschoss übernahm die Ventilatoren und Staubsaugfilter. Insgesamt hatte die Mühle eine Verarbeitungskapazität von 200 Tonnen Getreide am Tag.

Die Mehlprodukte wurden dann ebenfalls automatisch über die Verbindungsbrücke im 2. Obergeschoss ins Mehllager transportiert, wo sie bis zum Versand in den Mehlmischmaschinen lagerten. Die Abfallprodukte gelangten in den Kleieboden, auch das vollautomatisch über die Transportbrücke im dritten Stock. Das Erdgeschoss des Mehlspeichers nutzte man als Expedition, auf den anderen Etagen lagerte die in Säcke verpackte Ware.

In der weiteren baulichen Entwicklung beantragte die Firma 1938 den Bau eines „Wohlfahrtsgebäudes“, das auch die Luftschutzeinrichtungen aufnehmen sollte. Die Erteilung einer Baugenehmigung lehnte die Stadt Magdeburg jedoch ab. Stattdessen wurden 1940 im Keller des Silos Luftschutzräume eingebaut. Im Krieg erleidet die Anlage einige Schäden, so wird das Silo an seiner Nordostwand getroffen und das Kesselhaus zum Teil zerstört. Nach dem Krieg wird das Gebäude dem Konsum-Genossenschaftsverband Provinz Sachsen zugeschlagen, der sich entsprechend der Gründung Sachsen-Anhalts bald umbenennt. Die Schäden an den Gebäuden werden beseitigt und auch ein Neubauprojekt in Angriff genommen – der „Bau eines Wohlfahrtgebäudes mit Saal, überwiegend in Selbsthilfe“, wie es im Bauantrag heißt. Der Saal fasst 422 Sitzplätze, aber auch die Werksküche und eine Konsumverkaufsstelle finden im Gebäude Platz. Zwar ist bereits im Dezember 1948 der Rohbauabschnitt I abnahmefähig, aber die Fertigstellung des Gebäudes dauert noch bis zum Dezember 1950. 1952 kommt es zu letzten Veränderungen an der Bausubstanz. So wird beispielsweise der 1929 errichtete eingeschossige Getreidelagerschuppen (über 2500 Quadratmeter Grundfläche) mittels einer Sackförderbrücke mit Silo und Mehllager verbunden. Außerdem wird im Sommer 1952 das dominante Logo der GEG von der Stirnseite des Silos entfernt.

In der DDR schließlich produziert die Mühle für das Konsum-Süß- und Dauerbackwarenkombinat KONSÜ Markkleeberg und stellte Graupen, Grieß, Grütze, Nudeln, Haferflocken und Brot (in den 1970er Jahren hatte man die betriebseigene Bäckerei zu einer Großbäckerei ausgebaut) her. Nach der Wende von der Mühle Rüningen AG übernommen, steht der Betrieb mittlerweile leer. Allerdings gilt der Komplex der Konsummühle als „Baudenkmal von sehr hoher kulturell-künstlerischer, technisch-wirtschaftlicher sowie städtebaulicher Bedeutung“. Das Landesamt für Denkmalpflege ordnet die Mühle in den Bereich „Klassische Moderne“ ein und hebt die Bedeutung für die architekturgeschichtliche Stellung Magdeburgs als ein Zentrum moderner Architektur in der Weimarer Republik hervor. Bliebe zu hoffen, dass es gelingt, für dieses Baudenkmal eine Nutzung zu finden.

Wir bedanken uns bei den Mitarbeitern des Bauaktenarchivs der Stadt Magdeburg und Frau Kahmann von der Mühle Rüningen GmbH & Co. KG.

Dieser Beitrag erschien ursprünglich im Jahr 2010 auf flintcynic.com, das mittlerweile zu anderen Zwecken umgebaut wird. Alle Bilder sind von Claus Hock/edition flint.

Mehr zur Geschichte der GEG und Konsumvereinen im Allgemeinen gibt es beim Zentralverband deutscher Konsumvereine. ↩